ネット通販で「水彩キャンバス」なるものを購入しました。

メーカーの説明では

水彩用に新たに開発された水彩キャンバスAQUAは、白さが際立ち、

描いた各種水彩絵具やインクの色彩を高く発色させ、アーティストの高度な表現を支えます。

絵画用支持体として滲みにくい特性を持ち、筆に含まれた水彩絵具やインクなど の水分を吸着するため、

とても切れ味が良い描線が表現可能です。

(塗った絵具を水で洗い流すウォッシング技法にはあまり向きません。)

となってます。

今回はこの水彩キャンバスに取り組んでみようと思います。

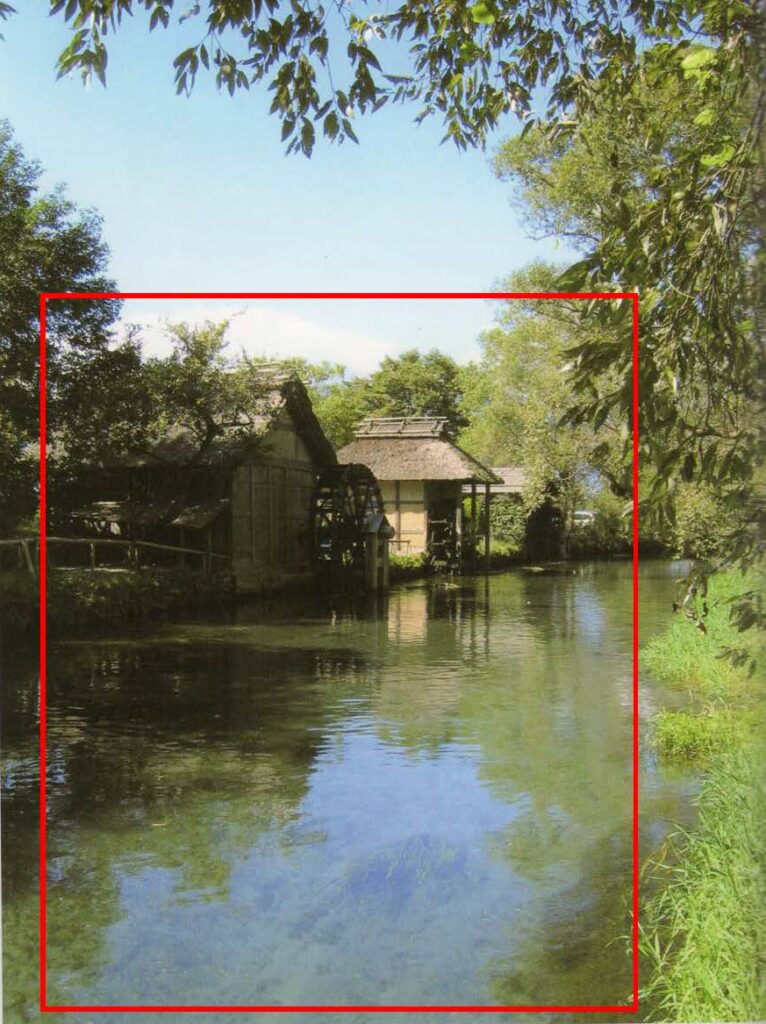

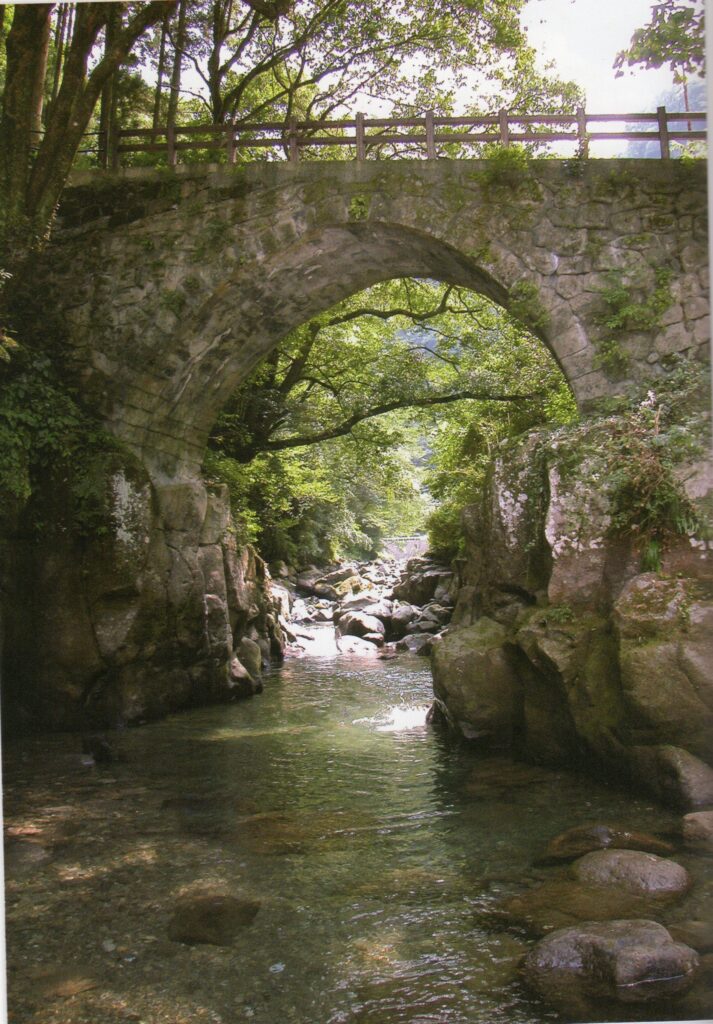

素材は前回と同様に「野村重存による絵を描くための風景の写真集」から鶴の平橋を用います。

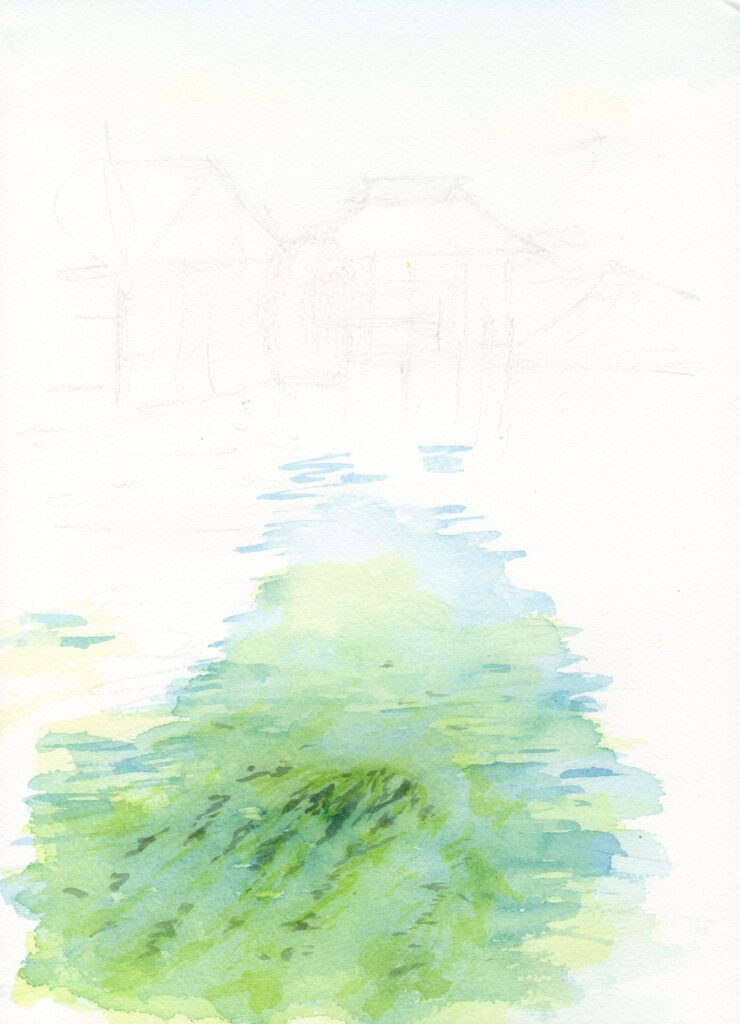

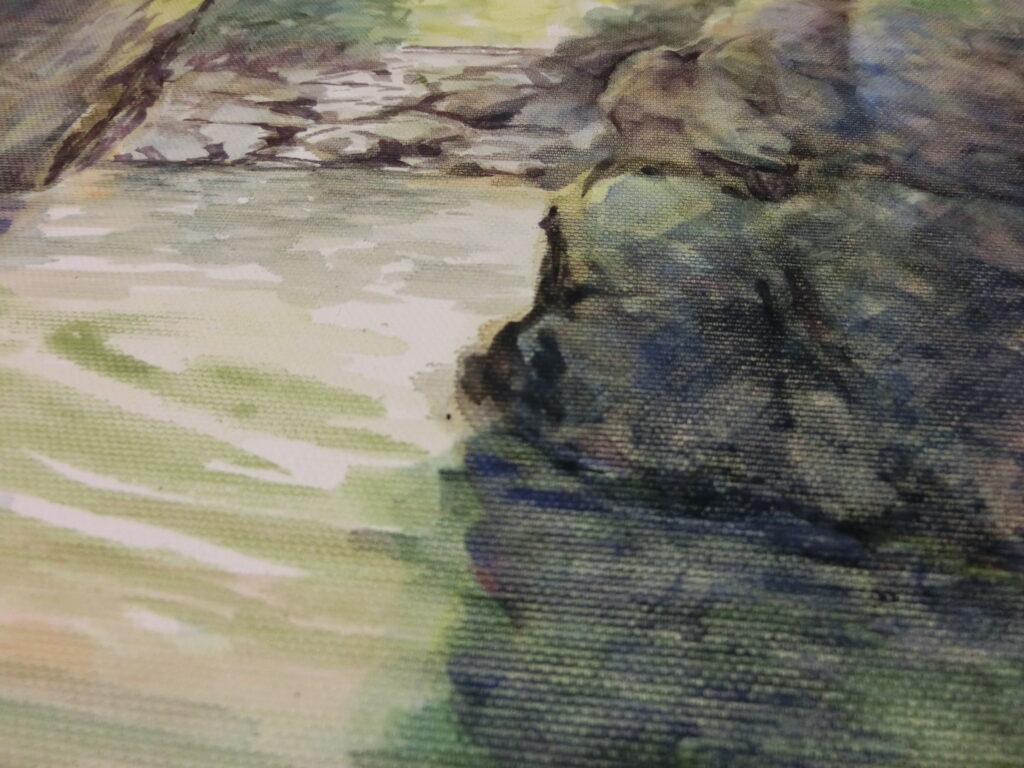

実は動物の絵を描こうと思って彩色してみたのですが、あまりにも紙の用紙と描き心地が違うので練習のつもりで風景画としました。

キャンバス地なので布目に負けないよう腰の強い平筆で描いていきます。

使ってみた感想は

・鉛筆での下書きは難しい。ほとんど鉛筆の線が載らない。

・布目があるのであまり細かい表現には向かない。

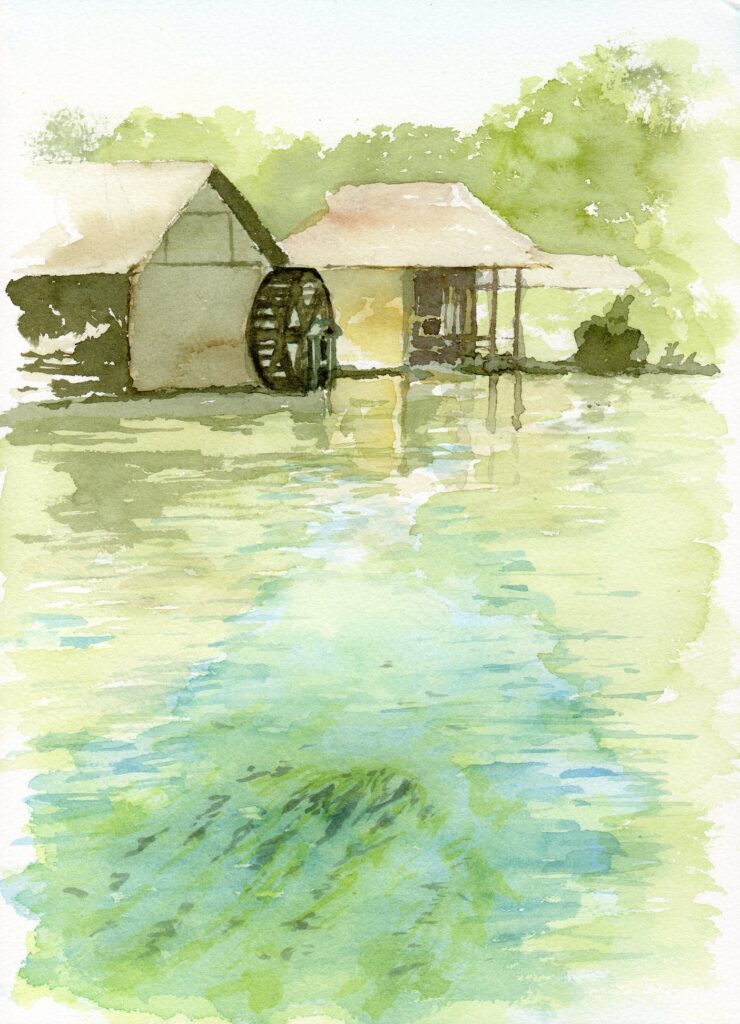

・にじみ等はあまり出来ない。

・水分の多い彩色は水が吸収されず表面に水が浮いた状態になる。

・絵具が布目の細かい隙間に引っかかった状態で彩色されるので後から彩色していくほどその隙間が無くなり絵具が載りにくくなる。

・また、厚めの彩色の上から水気の多い筆でなぞると先に塗った色が動いてしまうので要注意。

利点としては

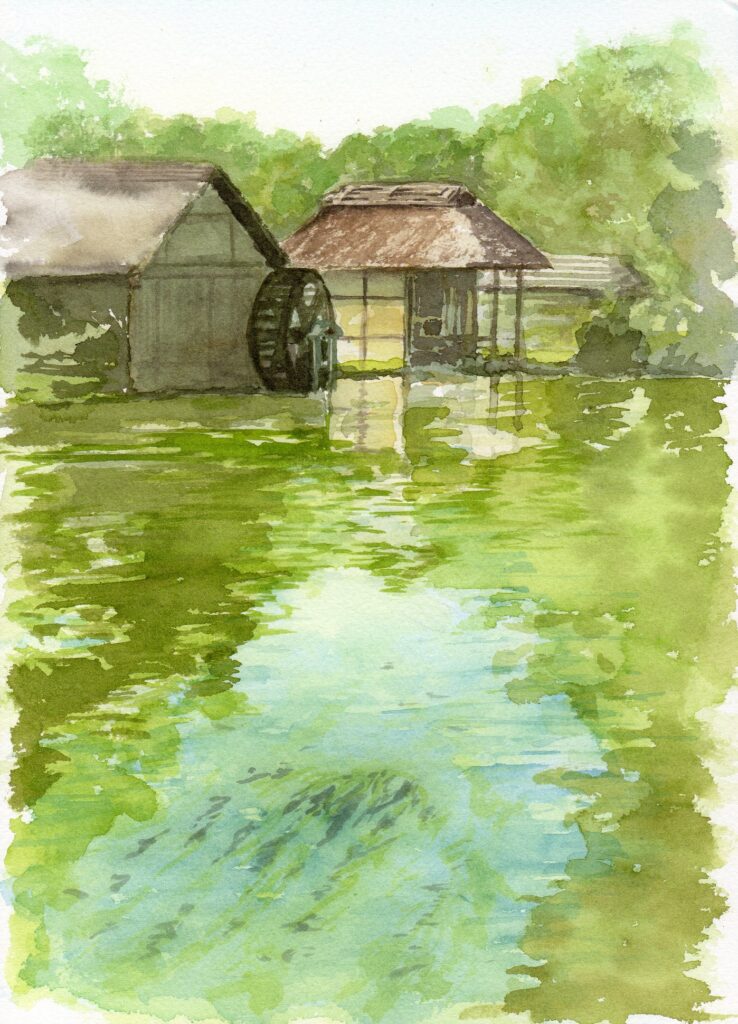

・とにかく丈夫、かなり乱暴に筆をたたきつけても問題ない。思い切った筆遣いが出来る。

・重色しても先に塗った色が完全に消えることがないので色が重なり合った複雑な色合いが出せる。

・紙の用紙とはまた一味違った独特な風合いが出せる魅力がある。

また特徴としてファーストテイクの描画は色の食いつきもよくシャープな表現が出来る。

先の特徴を踏まえて描いたのがこの絵です。

石造りの橋は平筆で何度もたたきつけるように彩色してますが、耐えてくれています。

水面や岩などは何度か色を重ねていますが、先に塗った色が全てほのかに透けて見えて複雑な色合いにしてくれています。

タイトルは「光の通り道」としました。