以前画材店で落水紙(らくすいし)を入手しました。

長らく放置していたのですが、今回これを活用しようと取り組んでみました。

落水紙とは、和紙の材料を混ぜ合わせる糊を多量に入れて漉いた薄い地紙がまだ湿めっているときに、水を噴霧状に落として小さな穴をあけ た紙です。

この落水紙に着色して貼り付けてみたら、どうなるかを試してみます。

落水紙1

まず、水張りしたキャンバスに落水紙の穴から透けて見えることになる色を塗っていきます。

次にキャンバスの上にアクリル板を置きます。

アクリル板の上に着色した落水紙を置いて位置を決めていきます。

そうしたら、落水紙を裏返して糊(アラビック液状のり)を塗っていきます。

乾かないうちにキャンバスに貼り付けます。

アクリル板は濡れ雑巾などで直ぐに糊を拭っておかないと後が大変になります。

落水紙を貼り付けたものです。

アクリル板の上に置いてみたときに単調になりそうなので、破いて隙間を開けました。

もちろん破いてから貼り付けています。

次に絵具をたっぷり付けた太筆で気の向くままに描き足していきます。

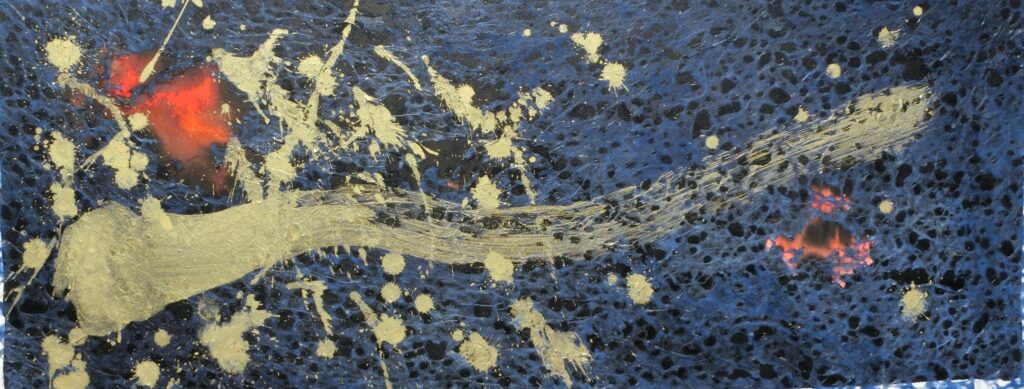

完成したものがこの絵となります。

透けて見える赤色がマグマのように感じられたので、地球誕生の頃の地殻生成をイメージして「黎明」と名付けました。

落水紙2

2作目です。

前作の赤色系に対して今度は緑色系で下地を作ります。

落水紙を貼り付けた段階です。

今回の落水紙はピンク色のものです。

今度は縦に破いて隙間も大きくしてみました。

下地及び落水紙の着彩色に負けないように墨汁を使ってみます。

筆につけた墨をたたきつけたり、垂らしてみたりして遊んでみました。

生命の誕生を連想しましたので「息吹」と名付けました。

落水紙3

今度は、前面に落水紙を貼り付けた後に絵を描いてみたらどうなるかを試してきます。

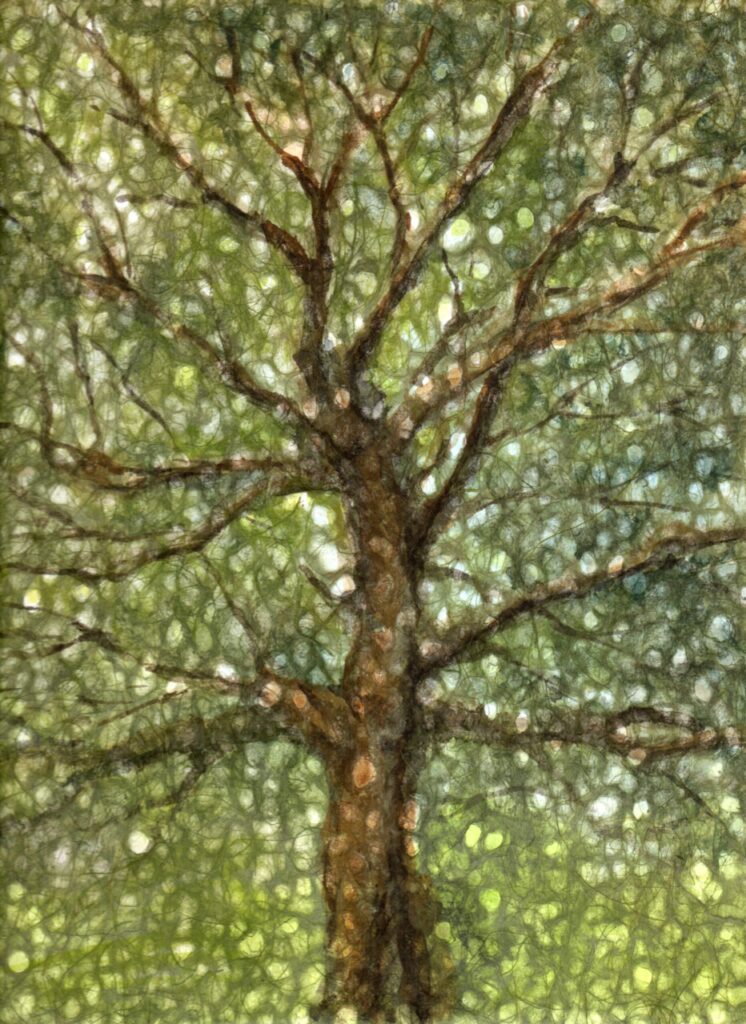

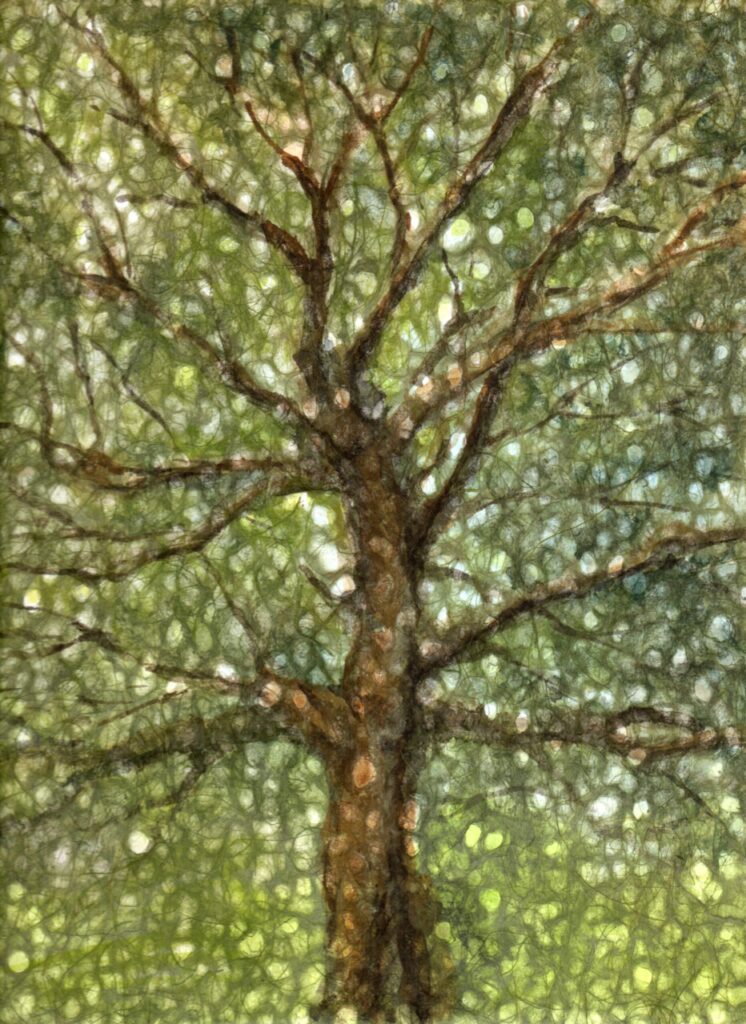

題材は大木の茂った葉の景色を取り上げてみます。

まず、葉の隙間から垣間見える空の色を着彩します。

次に、淡い緑色の落水紙を前面に貼り付けます。

樹の幹を描き、葉の陰影を描き足していきます。

何となく葉の感じが出たでしょうか。

題名は「緑陰」としました。

落水紙4

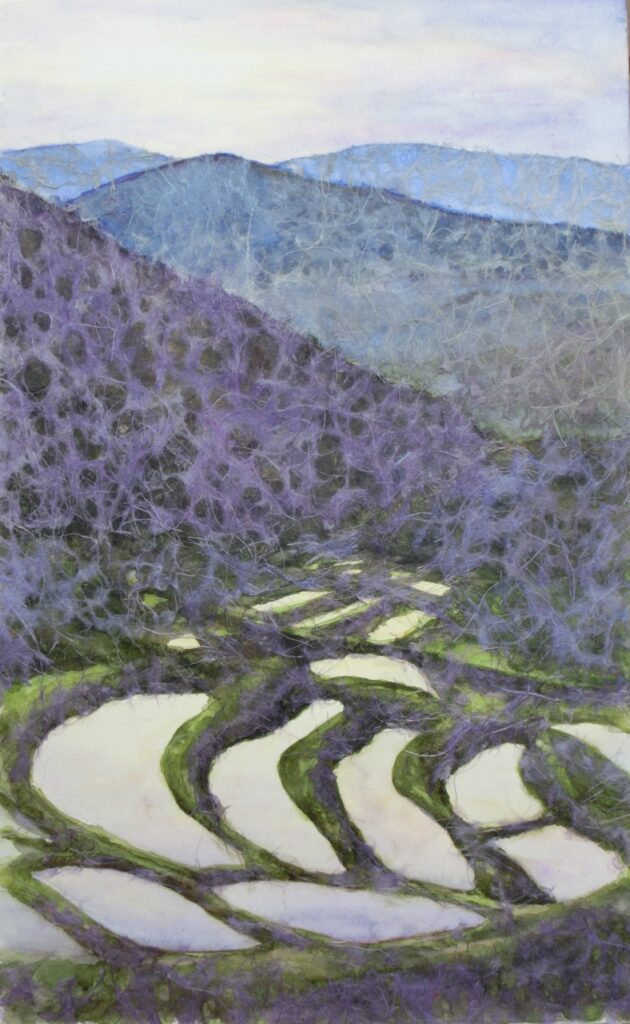

さらに具体的な風景にこの素材は合うかどうか試してみます。

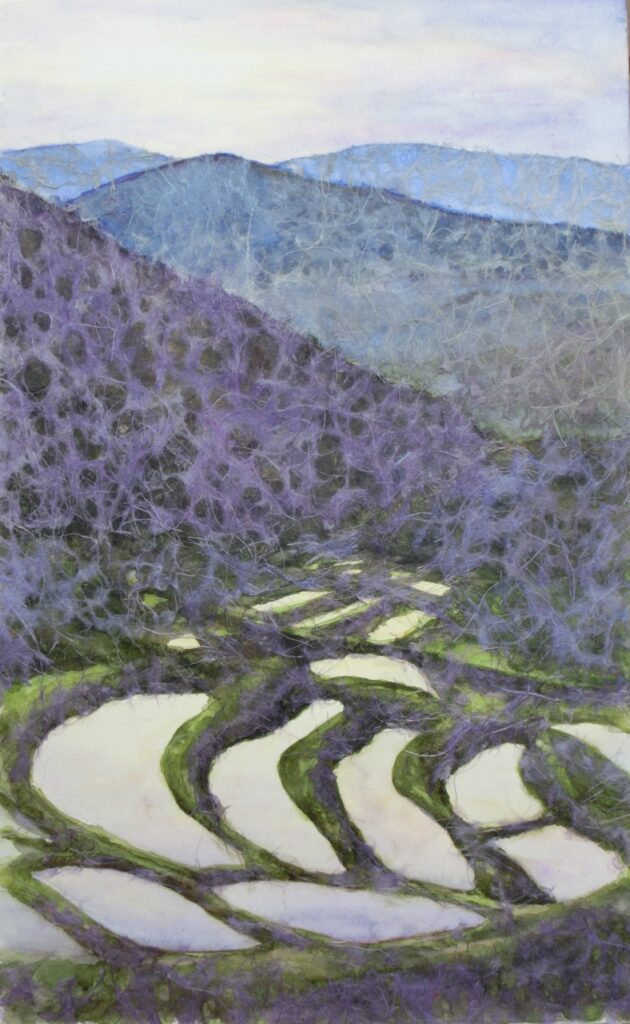

今回は棚田の風景です。

棚田の様子は左の写真を参考にしていますが、全体的にはかなりアレンジを加えていきます。

まず、空とそれを写す棚田の水面を描きます。

次に山並みと棚田の法面を描き足していきます。

上の絵では遠景の山並みと近景の山や棚田の色合いがくっきりと分かれてしまったので、双方の色合いを互いに足して全体を馴染ませていきます。

前面の山と棚田周りに落水紙を貼った状態です。

棚田の水面には貼らずに置いておきます。

遠景の山並みにも落水紙を貼るか悩んだのですが、何事も経験なので貼ることにしました。

空と棚田の水面を除いて落水紙を貼った状態です。

落水紙がやや浮いたように見えるので落水紙に着彩します。

完成したものがこの絵です。果たして落水紙が効果的かどうかは何とも言えない処です。

題名は「紫鏡」としました。

落水紙5

最後にもう一枚チャレンジしてみます。

今回の題材は外灯に照らされた夜景の桜の木です。

心ひかれた景色でしたのでこれを何とか表現したいと思います。

まず、背景となる灯りや暗がりを描きます。

木の枝となる部分に着色した落水紙を貼ります。

樹の幹や枝を描き足します。

外灯は左の絵のように本来眩しい光に隠れてうっすらとしか見えないのですが、樹の描画との対比を強調するため右の絵のように外灯の存在感を強めました。

作品では藍色のラシャ紙とアルミ箔を切り抜いて貼り付けています。

ただ、これ以上やると貼り絵になってしまうので加減が難しいです。

完成した絵です。

題名は「樹照」としました。